Die Ryūkyū-Inseln und die Entstehung von Ti

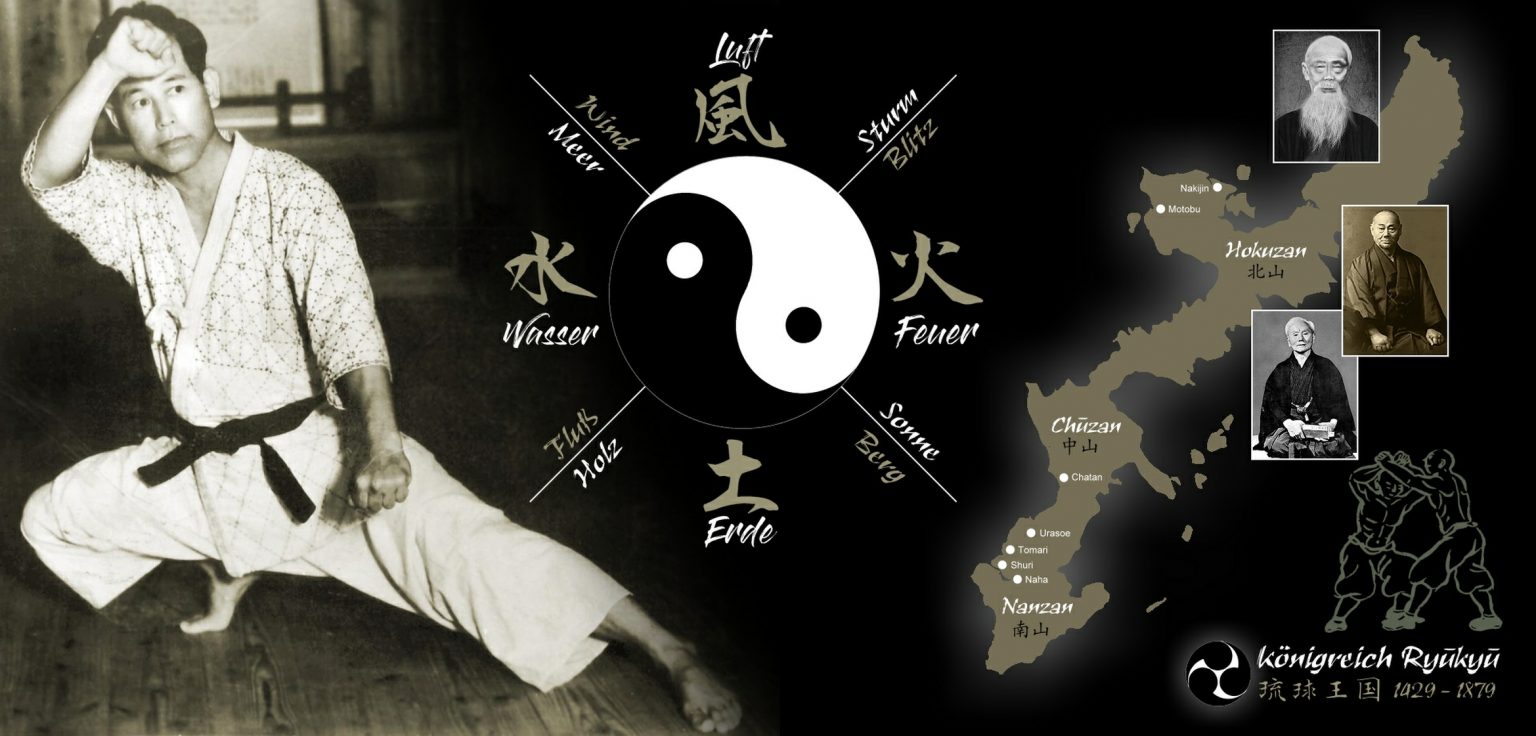

Hoch über den silberglänzenden Wogen des Ostchinesischen Meeres lag einst ein Reich, geschmückt mit Palästen, Tempeln und grünen Hügeln, vom Wind geformt, vom Regen gezeichnet, von Sonne geküsst. Dies waren die Ryūkyū-Inseln, ein Königreich, das von 1429 bis 1879 unter der Sho-Dynastie unabhängig regierte, bis es von Japan annektiert wurde. Hier, an den Küsten und in den Tälern des Königreichs, verbanden sich Himmel und Erde, Mensch und Natur, Handel und Weisheit.

In diesen Landen wuchs eine Kunst, die Körper, Geist und Seele formen sollte – Ti, die ursprüngliche Handkampftechnik. Ti war rein körperlich, roh und kraftvoll: Ringen, Werfen, Fassen, Stoßen. Jede Bewegung war Ausdruck von Stärke, Balance und Technik; Hebel und Würfe lehrten Geduld, List und Körperbeherrschung. Ti – im Ganzen – lehrte, dass der Körper das Werkzeug und der Geist der Führer ist.

Vom Ch’uan Fa zum Tōde – Sakugawa und die Vereinigung der Künste

Im 14. Jahrhundert segelten Schiffe aus dem Süden in die Häfen des Königreichs. Die 36 Familien aus China kamen, Boote beladen mit Schriftrollen, Seide, Werkzeugen und Wissen. Sie brachten das Erbe ihrer Vorfahren, darunter das Ch’uan Fa, die chinesische Faustkunst, die Atem, Energie und innere Kraft in sich trug. In Kumemura gründeten sie Häuser und Schulen, Gärten und Werkstätten, und ihre Weisheit verschmolz Jahrhunderte später mit dem Ti des Königreichs Ryūkyū.

Im 18. Jahrhundert trat Kanga Sakugawa (1733–1815) hervor, Schüler des weisen Takahara Peichin. Sakugawa lernte die Kata Kushankū im Königreich von einem Meister gleichen Namens, der sie aus China übermittelt hatte, und vereinte das geerdete Ti Ryūkyū`s mit der fließenden Kraft des Ch’uan Fa. So entstand das Tōde, die „Hand aus China“. Kata wurden lebendige Lehrbücher, Rhythmus, Timing, Distanz, Strategie, Yin und Yang, Nachgiebigkeit und Kraft verschmolzen mit den vier Elementen. Mehrmals reiste Sakugawa nach China, vertiefte seine Kenntnisse und kehrte zurück, um auf Ryūkyū seine Schüler zu lehren.

Aus Sakugawas Schülern erwuchsen die Linien der Meister. Matsumura Sōkon (1809–1899), ein unermüdlicher Krieger, trug das Erbe in sich und entwickelte das Shōrin-ryū, aus dem die Stile Shuri-Te und Tomari-Te hervorgingen – schnell, präzise, kraftvoll, mit dem Geist eines Adlers und der Seele eines Flusses. Matsumura verband das Tōde mit der moralischen Stärke des Schülers und lehrte, dass Technik nur im Einklang mit innerer Disziplin und ethischer Verantwortung wirksam ist. Parallel entstand das Shōrei-ryū, aus dem das Naha-Te hervorging, weich und fließend, getragen von Atem, innerer Energie und Nahkampftechniken. Kanryō Higaonna (1853–1915), Schüler chinesischer Meister, entwickelte diese Formen in Naha und lehrte die Verbindung von Kraft, Nachgiebigkeit und innerer Stabilität.

1897 anektierte Japan das Königreich Ryūkyū und wurde seither als Okinawa (Land in der offenen See“ oder „Inseln in weiter See“ benannt.

Im Jahre 1907 trat Ankō Itosu (1831–1915) auf, der das Tōde in die Schulen Okinawas brachte. Er vereinfachte die komplexen Kata für Kinder und entwickelte die Pinan-Kata, die aus klassischen Kata wie Passai, Kushankū, Jion und anderen entstanden. Itosu wählte Haltungen und Bewegungen, die er für die Selbstverteidigung am wichtigsten erachtete, und schuf damit eine Brücke zwischen der alten Kunst und dem Unterricht in Schulen. Die Pinan-Kata wurden Schlüssel zum Verständnis der Prinzipien des Tōde, zur Schulung von Körper, Geist und Bewegungslogik, ohne die Tiefe der älteren Formen zu verlieren.

Funakoshi, die Schule Japans und die Moderne des Karate

Unter Itosu begann Gichin Funakoshi (1868–1957) seine Reise. Er studierte besonders intensiv die Naihanchi-Kata, die er zehn Jahre lang übte. Diese Form – heute als Tekki-Kata bekannt – lehrte Erdung, Hüftkraft, Stabilität und innere Ruhe, die später das Fundament des modernen Karate bildeten. Als Funakoshi das Karate nach Japan brachte, nannte er das Tōde (chinesische Hand) in Karate (leere Hand) um. Mit dieser bewussten Umdeutung wollte er die Kunst stärker in die japanische Kultur einbinden und die Philosophie der Selbstüberwindung betonen: Nicht die Waffe, sondern der Mensch selbst ist das Werkzeug der Kraft.

In Okinawa wurde das Wissen traditionell im Menkyo-System weitergegeben – einem Lehrer-Schüler-System, das die Tiefe und Vollständigkeit der Übertragung dokumentierte. In Japan wandelte Funakoshi dieses System und führte das von Jigoro Kano (1860–1938), dem Begründer des Judo, übernommene Kyū-Dan-System ein. Kano hatte die Idee ursprünglich aus dem strategischen Brettspiel Go entlehnt, in dem die Spielstärke der Spieler über Ränge bezeichnet wurde. Funakoshi übernahm dieses Prinzip und machte die Fortschritte seiner Schüler durch Gürtelgrade sichtbar – ein Symbol für den Weg von der Unwissenheit (weiß) zur Erfahrung und Meisterschaft (schwarz). So verband er die spirituelle Tiefe Okinawas mit der strukturierten Pädagogik Japans.

In Japan formte Funakoshi das Karate weiter: Die Pinan-Kata wurden zu den Heian-Kata, die Bewegungen linearer, Übergänge klarer, die Methodik systematischer. Die ursprünglichen Yin-Yang-Prinzipien und die Lehre der Elemente traten in den Hintergrund, während Karate als moralische und körperliche Disziplin unterrichtet wurde. Sein Sohn Funakoshi Yoshitaka (1906-1945) veränderte die Bewegungsästhetik grundlegend und führte die tiefen Stände ein, die bis heute das Shotokan-Karate prägen – Ausdruck von Kraft, Stabilität und innerer Haltung.

Die abschließende Standardisierung erfolgte durch Masatoshi Nakayama (1913–1987) mit der Gründung der Japan Karate Association (JKA) im Jahr 1949. Er etablierte die drei Säulen Kihon (Grundschule), Kata (Form) und Kumite (Kampf), machte Karate international vergleichbar und bereitete den Weg zum Wettkampfsport.

Heute wird Karate in vielen Schulen und Vereinen fast ausschließlich als Sport unterrichtet. Die ursprünglichen Prinzipien von Yin und Yang und die vier Elemente – Erde, Wasser, Feuer und Luft – werden kaum noch gelehrt. Kata dienen meist der Prüfung oder dem Wettkampf, während die tiefere Bedeutung und Selbstverteidigungsfunktion nur noch selten erkannt wird. Ursprünglich war Karate tief verwurzelt im Ti, das im Königreich Ryūkyū auch Ringen, Hebel- und Wurftechniken beinhaltete. Diese Aspekte sind in der modernen Praxis weitgehend verloren gegangen – heute dominieren Tritte, Schläge und Blöcke. So ist Karate zu einem modernen Sport der Disziplin und Körperbeherrschung geworden, der jedoch seine philosophische, energetische und selbstverteidigende Tiefe oft hinter sich gelassen hat.

Jede Art und jeder Stil des Karate hat seine Berechtigung. Wer Karate praktiziert, sollte sich bewusst fragen, welches Ziel er verfolgt: Wettkampfsport, Breitensport oder Selbstverteidigung. Die Haltungen bleiben in allen Wegen gleich, doch die Bewegungen und ihre Anwendung müssen dem Ziel angepasst werden. Nur wer die Intention seines Trainings erkennt, kann Körper, Geist und Technik in Einklang bringen – sei es zur sportlichen Leistung, zur persönlichen Entwicklung oder zur realen Selbstverteidigung.

So bleibt die Essenz von Karate lebendig – als ein Weg der Achtsamkeit, Disziplin und inneren Harmonie, der seine Wurzeln in der Geschichte bewahrt, aber in jedem Menschen neu Gestalt annimmt.